-

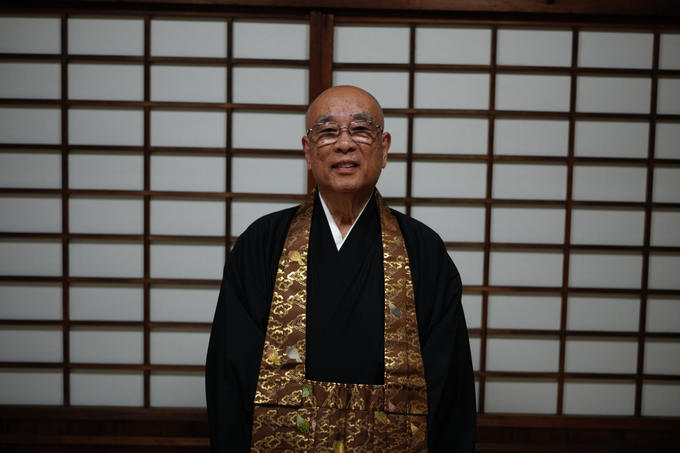

ごあいさつ

- はじめまして、立田歓学と申します。

京都市上京区稲葉町にある浄土宗のお寺、長榮山勝巖院(しょうがんいん)の23代目住職を務めています。 -

- 私がまだ中学生の頃、前住職の祖父が他界し、一時は別の寺院に助けていただく期間を経て、大学卒業後にお寺を継ぎました。また、教育の道をこころざし、現在にいたるまで高校教員も務めています。

お寺と学校、その両立は多忙な日々でしたが、かけがえのない35年間でした。一方、お寺では法要を行うことで手いっぱいだったことも事実で、その間、地域のコミュニティを支えてきた血縁や地縁のつながりは弱まり、現在は墓じまいが相次ぐ状況にあります。 -

-

- まもなく迎える定年と、手入れが行き届かず荒れてしまった庭園を前にして、これまでの至らなさを自覚しつつ、改めてお寺を建てなおしていく覚悟を決めました。

学道と仏道、ふたつの道を歩んできた経験を活かし、お寺という「場」の可能性を編みなおしていきます。 -

-

庭づくりと寺びらき

- 約1300坪の境内には、本堂と方丈のぞれぞれに庭園空間が広がっています。ただ、私の最も古い幼少の記憶を辿っても、どちらの庭も野ざらしで、石造物なども倒壊した状態でした。

-

- このたび、京の庭師を招き、本堂広場と方丈庭園を一体的に修復します。

なぜ建てなおしの最初の一手が「庭」なのか。そこには、みんなのお寺づくりを目指す上で見つめている「庭」の三つの姿があります。 -

-

一、祈りを語りつぐ − 記憶装置としての庭

- 勝巖院は、京都から遠く離れた佐賀藩の鍋島家とゆかりが深く、大名の娘(直姫)を失った「さびしさ」から出発したお寺です。

また、平安京の大内裏の向かいにあたるこの場所は、宮廷に仕えた女性が、闇夜の暗がりに浮かぶ月や星に「ものさびしさ」を感じ、文学や歌に昇華してきた場所でもあります。

お寺として400年、平安京の時代から1200年にわたる歴史のある場所。ここに宿されてきた「祈り」を語りつぐ装置として、庭を機能させたいと思ったのです。 -

-

二、生きるを養う − 福祉環境としての庭

- 季節とともに変化する庭が、うつろう心に寄り添うことは語るまでもありません。一方で、庭はたまに訪れ、観て、癒しを得るだけではなく、日常的にさまざまな形で触れ、使うことによって「生きることを養う場所」になると思うのです。

見えない弱さを抱えて生きる人々が日常的に駆けこみ、心身をケアするための環境として、庭をひらく。街中にありながら、奥まった所に建つ“かくれ寺”だからこそ提供できる、庭を活用した「安養」な場づくりを進めていきます。 -

-

三、遊びをはぐくみ、学びをひらく − 遊学舞台としての庭

- 教育の現場に携わってきた身として、学校のルーツにあたるお寺の「学びの場」としての価値をひらき続けたい。生涯学習の舞台として、寺と庭を見つめています。

家でも学校でも職場でもない。その中間のようなところにあるお寺だからこそ、出会える人がいて、学べるものや遊べることがある。それはお寺が地域にひらくことができる大事な場面ではないかと思います。

何万何千の教えと、ゆとりのある庭のスペースを活用しながら、遊びや学びの機会をひらき、多様なご縁がめぐる場所をはぐくんでいきたいと考えています。 -

-

庭園の計画と見つめる景色

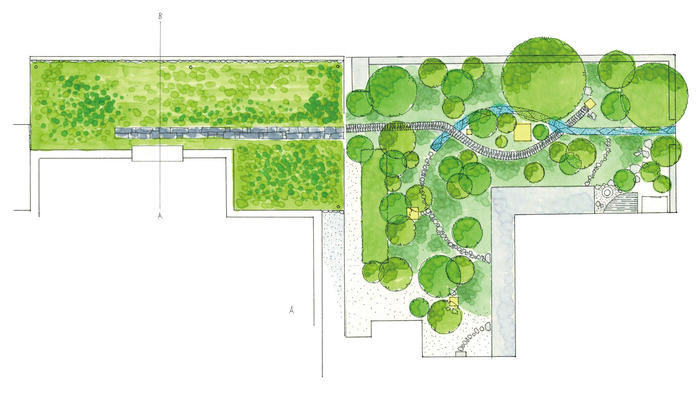

- 建物の二辺をL字型に縁取るように、東西南北に約20メートルの幅をもつ方丈庭園。その西門から東門へと庭を横切ると、ご本尊(阿弥陀三尊)を祀る本堂前の広場につながります。

-

-

-

方丈庭園

- 今回、西方(浄土)から続く道の上につくりたい景色を一本の歌に仕立て、庭師に託すことにしました。

〈みなそこへ選択しむる道行に 草木はさがを去りて色香う〉

この歌は、それぞれ生き泳ぐために選択する道は違っても、最終的な行先である浄土の境地に立てば、底は同じであること。そして、その道行にたゆたう草木は性(別・格・質)の区別とは無縁なところで「ただ・いま」を色や香で伝えることを歌っています。 -

-

- 勝巖院には、開基のきっかけとなった直姫に関連し、女人往生(女性救済)の象徴的な存在である奈良時代の〈中将姫〉の生きざまを描いた絵巻が大切に受け継がれています。

今回、その中将姫が残した和歌『なかなかに山の奥こそ住みよけれ 草木は人のさがを言わねば』を本歌とし、勝巖院のルーツや浄土宗の教えを交える形で、歌を編みました。 -

- この歌をリズムとし、方丈庭園はこれまでの寺庭によく見られた「極楽浄土」を再現するものではなく、西方(浄土)から続く「道」そのものを描き出し、そこへ至る道中の風景や心情の多様さを映す庭として、お寺に関わる人々とともに景色を育てていきたいと思います。

-

-

本堂広場

- その方丈の東側で、大きな空を有する本堂広場は、伸びやかな芝庭に仕上げます。

京都の街を左見右見するように南を向かれる阿弥陀三尊。それと対置する広場を「南座」として、手を合わせたり、腰掛けたり、話し込んだり、時には本堂を舞台に観客席にしたり。ひとり静かな参拝や散歩から、みんなで賑わう催しまで、オープンスペースとして開放的な空間にしていきます。 -

-

-

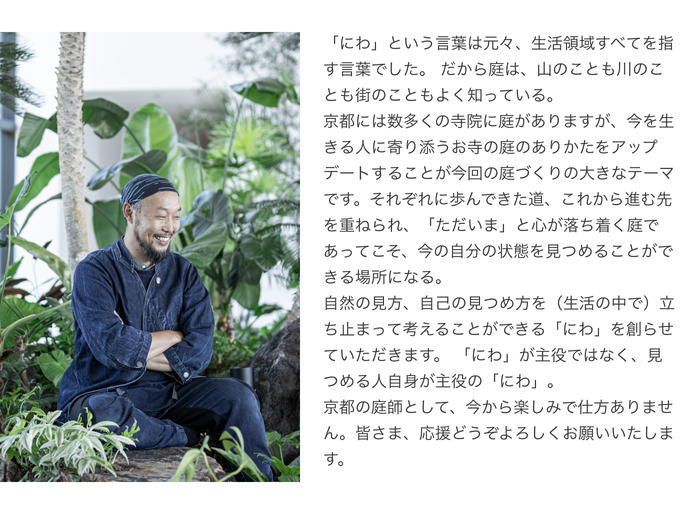

職人パートナー(庭師)

- すべての修復・作庭・造園工事は、京都の造園家・猪鼻一帆氏率いるINOHANA MUSOUENの職人たちにご担当いただきます。

-

- 猪鼻氏は、国内ではkudan house(東京)や⽵中⼤⼯道具館(兵庫)、無量⼭永興寺(京都)をはじめ、邸宅・店舗・オフィス・ミュージアム・寺院などの作庭を幅広く⼿がけるほか、近代住宅建築の名作「聴⽵居」(京都)の管理も担当。国外ではアメリカやドイツ、ベトナム、モンゴルなどで作庭をされています。

-

資金の使い道

- 目標金額の達成有無に関わらず、本堂広場と方丈庭園の修復計画はすべて実行します。

今回集まった支援金はクラウドファンディングに関わる諸経費(各種手数料やリターン原価ほか)を除き、すべて予算に充当する形で活用させていただきます。

年内に下草や根の処理、石造物の再配置などの全体整備を行い、来年の2月下旬より作庭・造園工事を開始します。4月初旬には最初の完成を迎え、随時皆さまをお迎えさせていただきます。 -

返礼品(リターン)

- 庭をみんなで(つくる)(つかう)(まもる)ことをテーマに、庭師をはじめ、和菓子職人・華道家・書家・鍼灸師・音楽家などの皆さまにご協力いただき、日本庭園をさまざまな形でひらいていくためのコースをご用意させていただきました。

-

庭を(みんなで)つくる

- 2026年2月〜3月にかけて実施する庭づくりに参加し、庭師の職人技を間近で体感しながら、石組みや苔張り、植樹などにご協力いただきます。

◉参加コース

・庭づくり特別参加

・庭木(イロハモミジ)の植樹権 -

庭を(みんなで)つかう

- 2026年4月〜6月にかけて、完成した庭園の拝観や境内ツアー付きのさまざまなプログラムにご招待させていただきます。

◉参加コース

・庭園完成記念イベント(和菓子付き)

・庭園特別拝観イベント(和菓子付き)

・朝のお浄め行(お掃除 × ヨガ体操)

・養生コース(鍼灸治療 × 庭園観賞)

・寺子屋コース(華道/書道/写経/夜学)ほか -

庭を(みんなで)まもる

- 次の春(〜2027年3月)まで約1年間、庭師の手ほどきを受けながら、一緒に庭を育てていく会員を募集させていただきます。土や植物に触れながら心身をケアし、四季折々の変化を庭の中から感じることができる、日本庭園の新しいご提案です。

◉参加コース

・庭守り会員権(特別パスポート) - これらのほか、御朱印や御守り、散華といったオリジナルグッズなどもご用意しております。ご支援いただいた全ての方のお名前は芳名録に記載し、本堂に奉納させていただきます。

-

さいごに

- 庭師と調査をしたところ、現在の庭は地形の作り方や石の据え方などから、どうやら庭師が作庭したものではなく、今でいうワークショップ的な寄り合いのもとで作られたものかもしれない、という背景が浮かび上がってきました。

-

- 方法は異なりますが、このたびクラウドファンディングという新しい寄り合いのかたちを用いて、みんなのお寺のための「みんなの庭」をつくる機会になることを願います。

さまざまな方が集まり、交わることで、場がはぐくまれ、庭も息づいていきます。ぜひ皆さまお一人おひとりにあった形のご縁がございましたら、ご支援いただけますと幸いです。

さびしい冬を越えた春の庭で、皆さまとお会いできることを楽しみにしております。 -

-

応援メッセージ

-

猪鼻 一帆 / INOHANA MUSOUEN

-

-

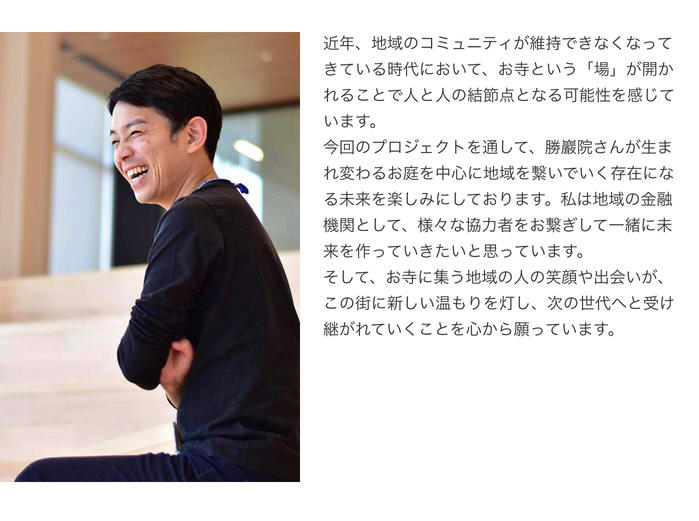

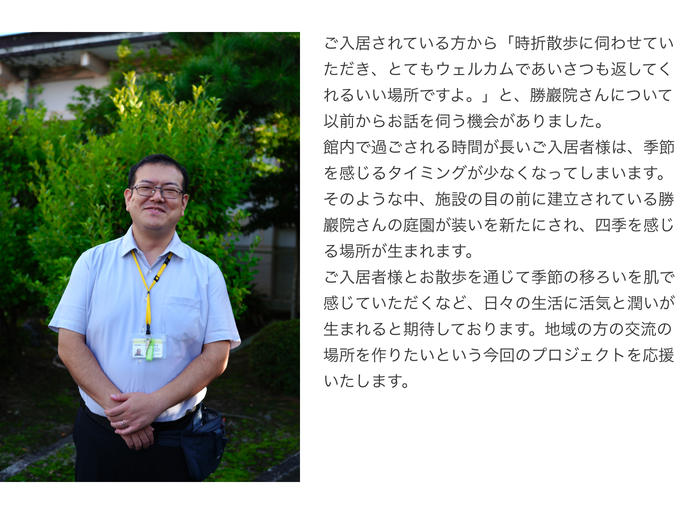

津田 郁太 / コミュニティ・バンク京信 北野支店長

-

-

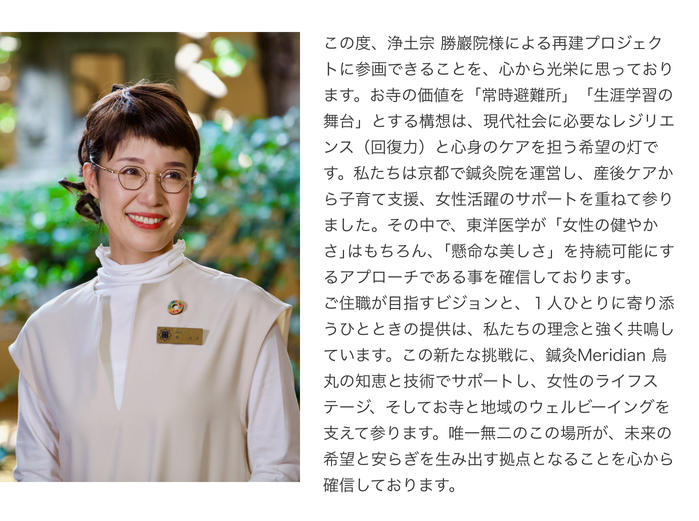

郡 佳奈 / 鍼灸Meridian烏丸 副院長

-

-

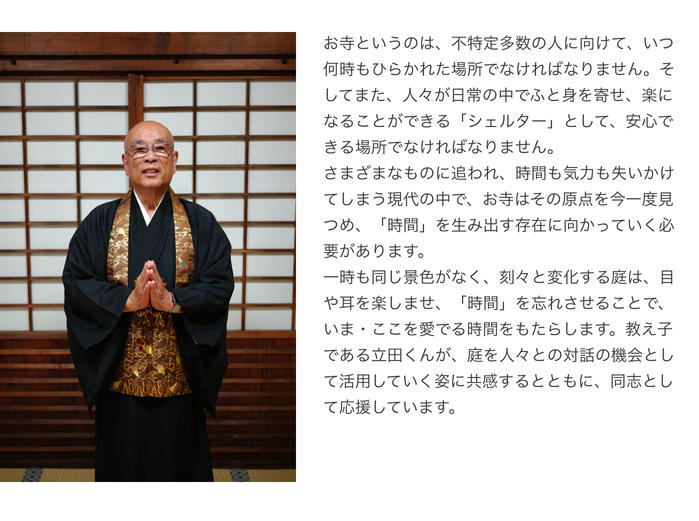

大橋 憲宏 / 報恩寺住職

-

-

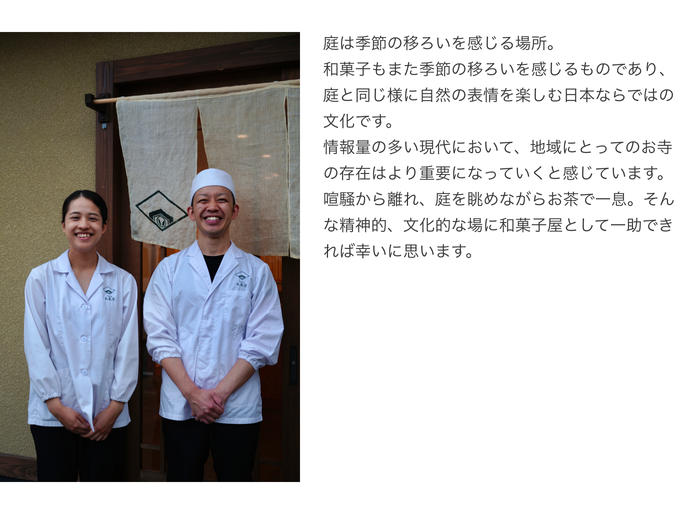

西澤 誘祐・佳恵 / 兎亀屋

-

-

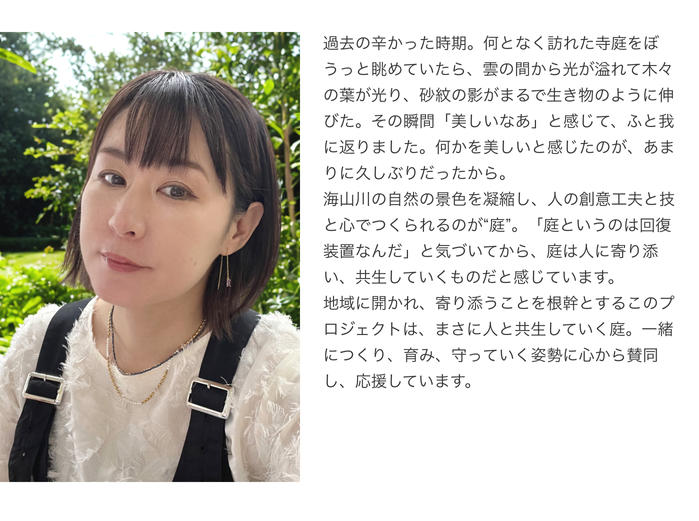

池田 祥子 / Niwasora ニワソラ

-

-

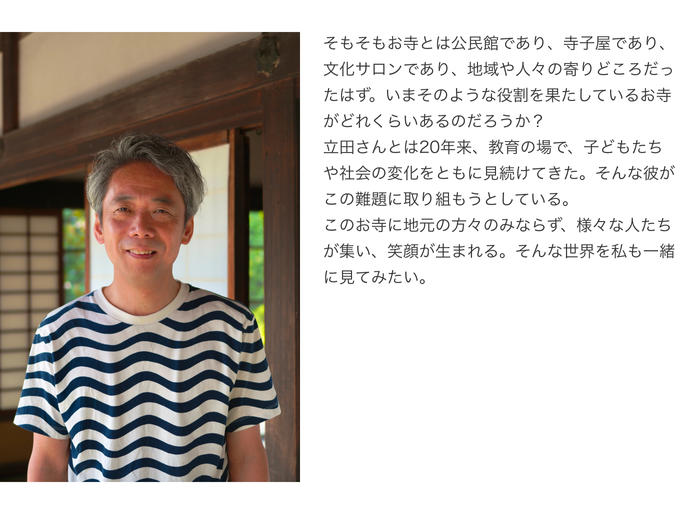

有本 淳一 / 高校教員・星のソムリエ京都 理事長

-

-

大谷 哲也 / 介護士・ナービス京都二条 支配人

-