-

プロジェクト終了のお知らせ

- このプロジェクトは2025年10月14日に終了いたしました。温かいご支援、誠にありがとうございました。

-

100%達成の御礼と、引き続きのご支援のお願い

- 多数のご支援、誠にありがとうございます。

当初目標としておりました200万円の目標額に到達することができました。

皆さまのご協力、篤志に心より感謝いたします。

おかげをもちまして目標額には到達しましたが、伝統行事・芸能を担っておられる団体は多数あり、その後継者育成事業に充てるには、まだまだ多くの資金が必要です。

そのような実情を鑑み、クラウドファンディング終了日の10月14日まで続けてまいります。引き続きご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 -

「2024年 京都の伝統行事・芸能後継者育成のためのクラウドファンディング」助成結果のご報告

- 2024年8月から11月にかけて、財団では初めてとなるクラウドファンディングを行いました。多くの皆さまから賜った温かいご支援は13団体への活動助成とさせていただきました。

しかし、すべての団体に支援をお届けするには至っておりません。昨年の成果を踏まえ、今年も皆さまのさらなるご支援をお願いいたします。 - 主な事例として、千本ゑんま堂大念佛狂言保存会、藤森神社駈馬保存会の事業をお知らせします。

-

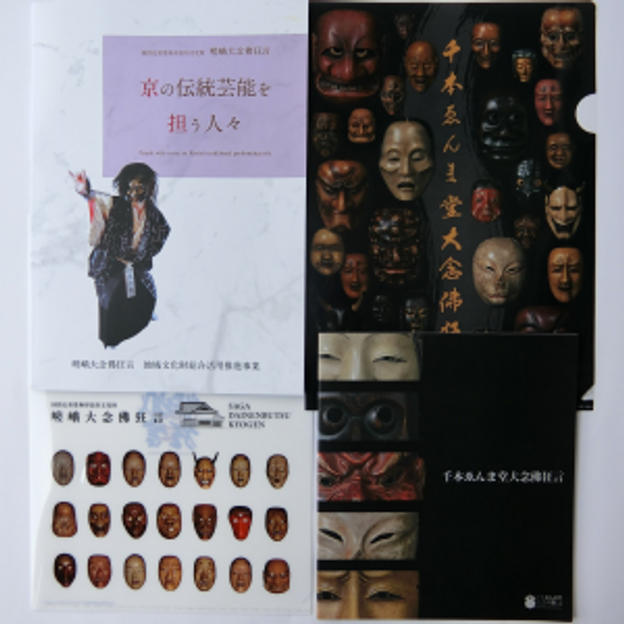

千本ゑんま堂大念佛狂言保存会

- ゑんま堂狂言に必要な刀と大盃を新調されました。演目によっては小さな子どもも刀をもって演じますが、これまで長く使用してきた刀は重く、子どもには扱いが難しいものであったため、子どもも大人も演じやすい刀を6本新調し、加えて大盃を1つ新調されました。

-

-

藤森神社駈馬保存会

- 駈馬神事について知ってもらい後継者育成をはかることを目的に、地域の方や子どもたちを対象とした、乗馬や鞍の装着等の講習及び体験会が開催されました。

-

-

現状:厳しい後継者育成

- 京都市域には国、京都府、京都市に指定・登録されている無形民俗文化財、重要無形民俗文化財が60を超え、その保存団体(活動中止を含む保存会や講中)が80以上存在して、各々活動しています。

伝統行事・芸能の技術の習得には時間と手間がかかります。例えば衣装の着方や演技の所作、そして舞台や行事の準備に至るまで、地域に根付いて毎年積み上げるものであり、一度途切れるとその復活には大きな労力がかかってしまいます。 -

- 例えば、京都市左京区の北部、久多という地区に「久多花笠踊」というユネスコ無形文化遺産に登録されている風流踊があります。8月24日の夜に行われるこの踊りにはその名の通り、花笠と呼ばれる灯篭を用いるのですが、すべて久多の男性の方々の手作りでとても繊細な造花と切り絵がその特徴です。踊る際には室町小唄の流れを汲む歌を歌います。

久多には70人ほどが暮らしておられますが、取材時には中学生以下は1人しかおらず、花笠踊を継承している久多花笠踊保存会のメンバーも50代以上の方ばかりです。前会長の河原氏は「年に1回だけの久多のきずななので、若い人に続けていってほしい。」と語っておられます。久多出身の人々がこの花笠踊の時だけでも戻ってきて続けてほしいと願っておられます。 -

-

-

- このような減少した人材の確保だけにとどまらず、衣装や道具の新調・修理、あるいは例えば松明用の材料調達といった部分においても業者の廃業や山林の荒廃によってそれらの入手が困難になり、結果としてコストがかさんでしまっているという事態も起こっています。

市や国の指定文化財であっても、その保存と継承は、伝統芸能・行事を職業としてではなく、日頃仕事や家庭を持つ保存会の皆さんの無償の活動に支えられています。ひとつひとつの保存会は規模も小さく、資金集めもままなりません。後継者育成がうまくいっている保存会もありますが、そのノウハウが共有できていないことが現状です。

このままでは、長らく守られてきた伝統行事・芸能が途絶えてしまいます。

このクラウドファンディングをきっかけに、多くの人に後継者不足のさまざまな課題を知ってもらい、解決策をともに考えていきたいと願っています。

後継者育成は、地味で時間のかかる事業です。まずは、伝統行事や芸能を見てみたい、体験したいというファン層を増やしたいと思います。 -

-

-

-

受け継がれてきた京都の伝統行事・芸能

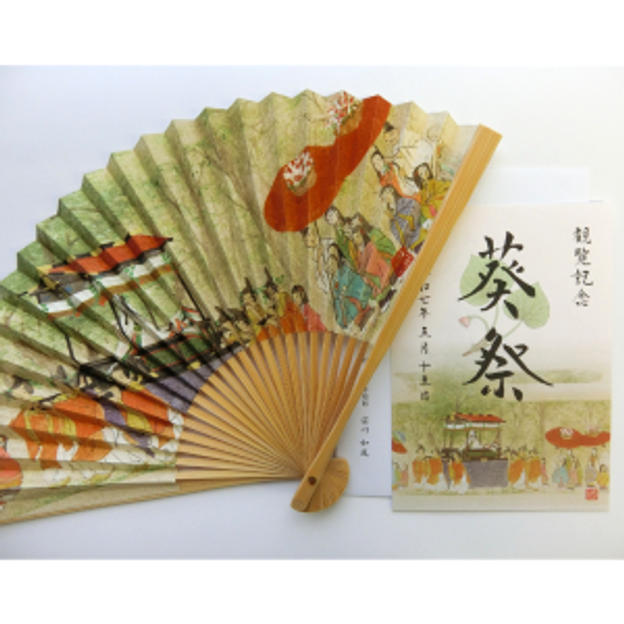

- 長い歴史を持つ京都では、庶民や公家、武士、僧侶や神職など、さまざまな人たちが交わり、独特の伝統行事が育まれてきました。古いものでは葵祭や祇園祭、京都五山送り火などがあり、明治以降では時代祭などが全国的にも知られています。加えて、より地域に密着した伝統行事には各地で行われる火祭行事や神輿行事、各種馬行事などがあり、これらは毎年の恒例行事として行われることが多く、年中行事ともよばれています。

- また、これらの伝統行事のなかで、さまざまな芸術や技能が伝統として伝承されてきました。全国的には能楽や文楽、歌舞伎などがよく知られていますが、京都市内には、念仏狂言や、六斎念仏、やすらい花など多くの伝統行事・芸能が伝承されています。

-

-

-

保存会の声は…

- 昨年のクラウドファンディングの際と同じように保存会の方々に改めてアンケートやヒアリングを行い、保存会の現状、今一番困っていること、これからの展望などを調査しました。

・子ども用の剣鉾が傷んでいる。20数年前に作ったので経年劣化が激しいが修理、新調できずにいる。(吉田剣鉾保存会)

・地域住民の減少が著しい。(小塩上げ松保存会、花脊松上げ保存会、広河原松上げ保存会)

・若い人が少ない。(久多花笠踊保存会)

・小学生が対象のジュニア教室はあるが、中学や高校進学の節目で辞めていく方が多い。(上鳥羽橋上鉦講中)

・道具や材料を調達したいが、価格が高騰して困っている。(小山郷六斎念仏保存会)

・狂言の舞台が常設されていないので、発表の機会が少ない。(千本ゑんま堂大念佛狂言保存会)

・(蛇をつくるのに必要な材料の)もち藁を作る人がいなくなり、調達が困難になる。(小山二ノ講)

・若手の担い手が不足している。(石座神社奉賛会)

・祭りに女性や新規移住者が参加できない決まりなので、担い手が減少。(上賀茂さんやれ保存会)

・小学生が対象の六斎クラブはあるが、指導できる者が少なくなっている。(久世六斎保存会)

・炬火を支える担い手の不足。(三栖・炬火会)

・小学生対象のこども六斎教室があるが、週に何回も同じ練習をしている。そのため指導者のシフトが厳しい。中堅以上のメンバーの減少。(中堂寺六斎会)

・衣装、用具が高騰し、更新がなかなかできない。(松ヶ崎立正会)

・指導者が不足している。そのため自身が稽古不足になってしまう。(蹴鞠保存会)

・中学までは念仏講に入っているが、高校進学と同時に9割がやめてしまう。(西院六斎念仏保存会)

・いい「ジン(松やに)」の入った松が減少し、一部ヒノキを使っている。(久多宮の町松上げ保存会)

保存会の中には次世代へ継承するための活動(各行事の技術習得のための研修会・練習会、こども対象教室)を精力的におこなわれている地域もありますが、一方で次世代に安定して継承できる状況ではなく、将来的に実施が難しいのではと危惧されている保存会もあります。 -

集まった資金の使い道

- クラウドファンディングでご支援いただいた資金は、伝統行事・芸能の担い手である後継者を育成するための事業を具体的に計画されている保存会等の団体に対し、その費用を支援します。技術を伝承するための映像作成・テキスト作成、講習会開催や、衣装・道具類の修理や調達の補助、伝統行事・芸能を知っていただくため、保存会メンバーを募るためのチラシ・ポスター製作などが考えられます。

-

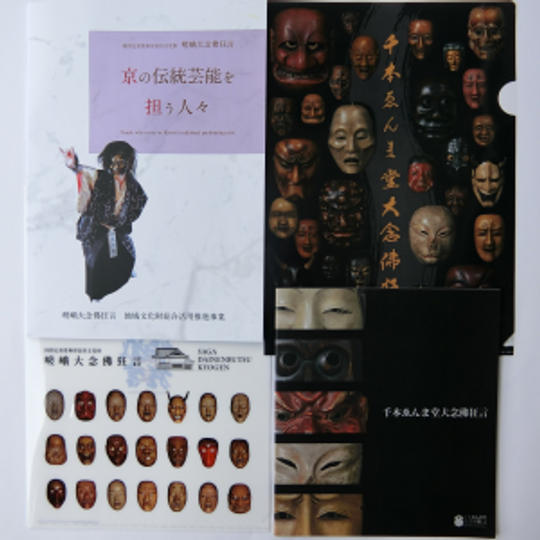

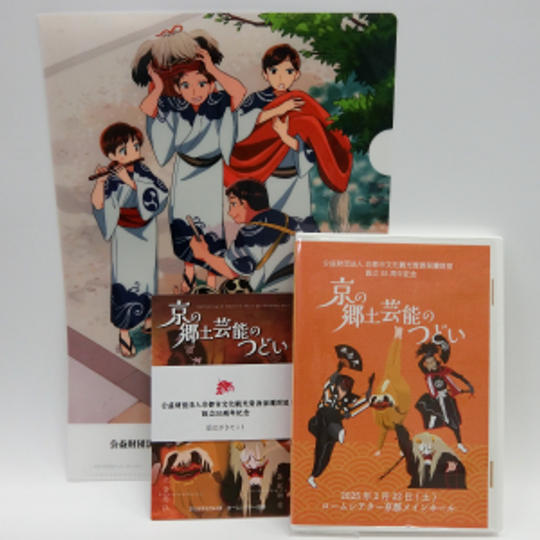

返礼品について

- ご支援いただいた金額に応じて返礼品をお送りいたします。返礼品はご支援いただいた皆様の伝統行事や芸能を見てみたい、体験したいという思いをかなえるため各保存会の皆さんの協力のもとゆかりの品をご用意いたしました。

- 今年は祇園祭には欠かせない山鉾の「ちまき」や無病息災の祈りを込める京都五山の送り火の「消し炭」、上賀茂神社で行われる競馬(くらべうま)神事に出走する馬の良しあしを見極め、騎手の馬上姿勢等を確認するための「足汰式(あしぞろえしき)観覧」、鞍馬の火祭の際に由岐神社の御旅所で神輿を迎えるための「神楽松明」を製作する現場をご覧いただく「神楽松明製作見学会」などをご用意しています。

- 「鞍馬火祭特別観覧」は通常の観光ルートではなく、ゆっくりと見ていただける特別観覧席で勇壮な祭をご覧いただき、地元の方と同じように通りを歩いていただけます。また、「嵯峨大念仏狂言バックヤードツアー」は、普段客席からしか見られない念仏狂言の裏側を見学、保存会の方のお話とともに道具や衣装を間近に見ることができる体験型の返礼品です。いずれも昨年ご参加いただいた方から大好評でしたので、本年もご用意いたしました。

-

-

-

リスクとチャレンジ

- 今回、目標額に達しなかった場合でも、集まった金額を分配し保存会に助成します。助成金の金額は少なくても、さまざまな側面から、京都の伝統行事・芸能を支える保存会の皆さんへの支援は続けます。

-

寄付控除について

- 本プロジェクトは寄付型(寄附控除対象)となります。今回、5000円以上ご支援いただいた皆さまに、寄付金控除証明書を送付いたします。(5000円未満のご寄付は寄附控除対象になりませんので、ご了承ください。)

5000円以上の財団へのご寄付は、特定公益増進法人への寄附として、確定申告の提出により税制上(所得税等)の優遇措置が受けられます。手続き方法など詳細は、お住まいの地域の税務署にお尋ねください。 -

会員制度

- 5000円以上のご支援をいただいた方は、ご希望に応じて、財団の会員として1年間登録させていただきます。会員の皆さまへは、京都の文化財についての情報が満載の「会報」を年3回お届けするとともに、会員の方々だけの特典事業にもご応募いただけます(詳細は財団ホームページ「会員制度」をご覧ください)。

-

保存会からのメッセージ

-

鞍馬火祭保存会 会長 三宅徳彦

- 鞍馬の火祭は、平安時代中期、武士の台頭により平将門(たいらのまさかど)の乱など、世の中が乱れていたのを危惧された朱雀天皇が御所に祀られていた由岐大明神を、御所の北方にある鞍馬の里に勧請されました。その時に村人が鴨川の蘇を束ねて作った松明と箇火を焚いて御遷宮の行列を迎えたという故事に由来します。

この伝統ある火祭に欠かすことができないのが甲斐性松明の資材である小柴の調達です。昔は、周辺に柴生えの山もたくさんありましたが、現在は、刈りだした後の新芽を鹿が食べてしまい入手が困難となっています。また、松明の周囲を飾る化粧板の杉の木羽(こわ)も作る人が少なく、祭りの時に灯りとして周囲を照らす手松明(てまつ※)と言う松明の材料の調達が難しく作る手間もかかるものです。

このままでは鞍馬の火祭を次世代へ残すことが困難になってきます。次世代に人材、資材を育てるために、皆様にご理解を頂きご協力をお願いいたします。

※鞍馬の方は「てまつ」と呼んでおられるようです。 -

-

西院六斎念仏保存会 吉信琴美

- 西院六斎念仏は江戸時代から西院地区に伝わっており、昭和の終わりに一時休止していましたが、平成10年に地域の方々のご寄付を受け活動を再開しました。

コロナ禍以降、高山寺での一山打ち奉納をとりやめていますが、保存会では月2回の練習を続けており、若手の育成を行っております。

現在、活動再開から25年以上が経ち、道具・衣装類の老朽化や、楽器の個数の不足等が生じています。今後も活動を十分に行うためには、皆様のご協力が必要です。何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。 -

-

さいごに…

- 「京都」には数えきれないほどの魅力がありますが、そのひとつに、誇りをもって伝統行事・伝統芸能を支えている地域の人びとの活動があることに間違いはありません。

京都の伝統行事・伝統芸能の後継者を育成するということは、京都の魅力を醸成している文化そのものを支援し、未来につなぐことであり、大きな意義があることだと思っています。

皆さまのご支援を心よりお願い申し上げます。 -

賛同者メッセージ

-

京都市長 松井孝治

-

-

フリーアナウンサー 荒山沙織

-

-

能楽師ワキ方高安流・同志社女子大学嘱託講師・龍谷大学非常勤講師 有松遼一

-

-

-

有職御人形司 十二世 伊東久重

-

-

落語家 桂南光

-

-

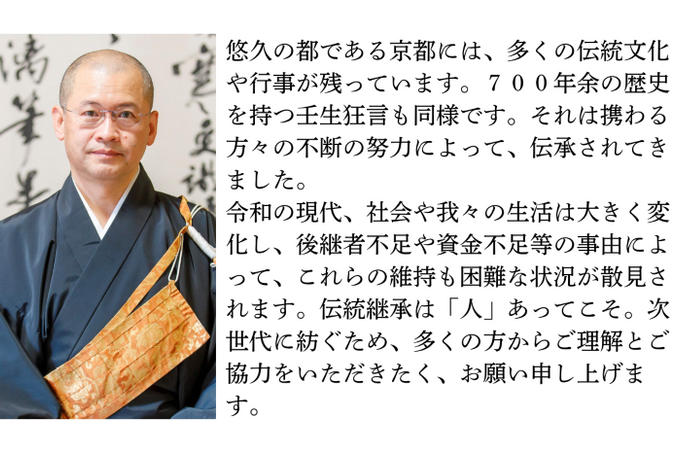

壬生寺貫主 松浦俊昭

-

-

-

国立京都国際会館事務局長・元京都市副市長 村上圭子

-

-

佛教大学教授・京都民俗学会会長・京都市文化財保護審議会委員 八木 透

-

-

料理研究家 一般社団法人行事食協会代表理事 小宮理実

-