このリターンについて

- 京都の秋の代表的な祭礼である粟田神社例大祭、北野天満宮の北野祭、御香宮の神幸祭にかかわる手ぬぐいや絵はがき、御守を取りそろえてお届けします。

-

粟田剣鉾手ぬぐい

- 粟田神社剣鉾奉賛会のオリジナルの日本手ぬぐいです。粟田神社の江戸時代までの旧社名である「感神院新宮」と染められています。貴重な粟田剣鉾のうちのひとつである『弓矢鉾修理報告書』(A4サイズ)と合わせてお送りします。

-

粟田剣鉾とは

- 粟田剣鉾のでる粟田祭は10月に行われる粟田神社の祭礼で、千年の歴史があるとされ、室町時代に祇園祭が齋行できなかった時はこの祭をもって、その代わりとしたと伝えられています。

<剣鉾>とは

祭礼の神輿渡御の先導を勤め、神様のお渡りになる道筋を祓い清め、悪霊を鎮める祭具です。剣先は真鍮の鋼で造られ、額には御神号や神社名・年号などが記されています。この剣鉾はひとつの重さが40~60キログラム、長さが7~8メートルもありますが、剣差しと呼ばれる人によって1人で指されます。剣差しは腰に差し袋という棹受けを付け、剣鉾を天に向かって掲げ、独特の歩行法で剣先をしならせ、その揺れで鈴が棹に当たり涼やかな音色をたてます。 -

-

-

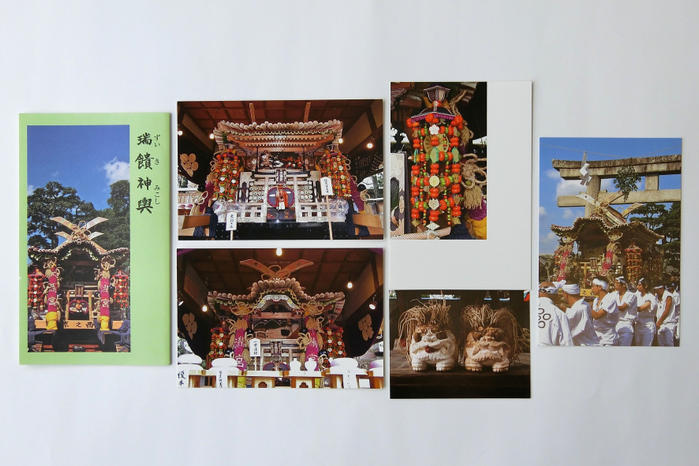

瑞饋神輿絵はがき

- 北野天満宮の祭礼に出る瑞饋神輿の絵はがきセット(5枚1組)です。

-

瑞饋神輿とは

- 京都の秋祭りの先陣を切って10月1日から行われる北野天満宮の祭礼「北野祭神幸祭・還幸祭」。北野祭再興のため令和6(2024)年に北野祭に変更されましたが、今でも瑞饋さん(瑞饋祭)と慕われています。瑞饋神輿は農作物で飾られた全国でも珍しい神輿です。現在でも氏子地域である西之京の2軒の農家で材料となる農作物を毎年育てています。神輿には里芋の茎であるズイキだけでなく稲や赤茄子、大麦など多くの種類の野菜や乾物が用いられます。9月1日から西之京瑞饋神輿保存会の方々が製作されており、毎年、会員の担当者が趣向を凝らした桂馬・欄間を含め、祭礼当日の10月1日に完成します。

この瑞饋神輿は、かつて北野社領の神人たちが五穀豊穣を感謝して新穀、野菜、果物などを盛った神饌を北野の神に献上していましたが、室町時代に舁き始められ、江戸時代には神輿の形になったということです。 -

-

-

御香宮祭礼獅々の獅々尾御守

- 御香宮の祭礼の際に登場する獅子舞の尾を模したお守りです。大獅子の尾で作成した御守りですので、厄払いのご利益があると言われています。手作りなので長さには多少バラツキがあり、10センチから15センチぐらいです。

-

御香宮祭礼獅々とは

- 御香宮神社は古くより地域の人々から親しまれ、旧伏見町一帯の氏神として信仰を集めています。貞観4(862)年9月9日御諸神社境内より「香」のよい水が湧出する奇瑞により、御香宮の名を清和天皇より賜ったとされています。その水は「御香水」と呼ばれ、今も境内にこんこんと湧き出ています。

10月上旬に行われる神幸祭は、伏見九郷の総鎮守の例祭とされ、古来『伏見祭』と呼ばれ、今も洛南随一の大祭です。その神幸祭当日に、御香宮獅々若会の皆さんによって厄払いのために雌雄の大獅子が伏見の町を練り歩きます。 -

-

-

お礼状

- 京都市文化観光資源保護財団より、返礼品とともにお礼のお手紙をお送りさせていただきます。

-

寄付控除について

- 本プロジェクトは寄附控除対象です。5,000円以上ご支援いただいた皆さまには寄付金控除証明書を送付いたします。この場合、特定公益増進法人への寄付として、確定申告の提出により税制上(所得税等)の優遇措置が受けられます。詳細は、お住まいの地域の税務署にお尋ねください。

寄付金受領証明書は、2025年11月末までに発送を予定しています。証明書の名義は、原則としてご支援時に入力された宛名と住所となります。