このリターンについて

- 京都では夏から秋にかけて火の行事が各地で行われます。

その最初は8月16日の五山の送り火です。行く夏を惜しむご先祖を送る行事です。その頃から洛北の各地で松上げ(上げ松と呼ぶ地域もあります。)が行われます。8月24日は広河原の松上げです。火をつけて放り投げ松明を放り上げ、高さ20メートルのトロギの頂に火をつける行事です。10月22日は鞍馬の火祭です。夕刻から鞍馬の里の子どもから大人までが松明を掲げて里を練り歩き、夜も更ける頃大松明で神輿に乗った神を迎えます。 -

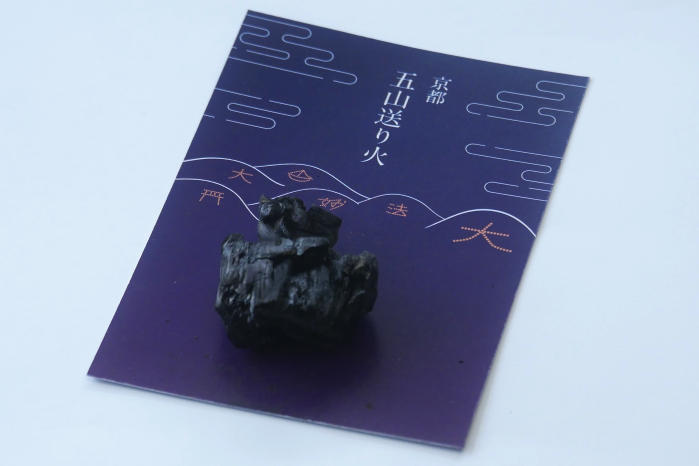

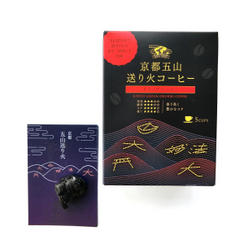

京都五山送り火の消し炭

- 8月16日に行われる実際の「京都五山送り火」の消し炭です。特製の袋に入れてお送りします。袋の大きさは13センチX9センチほどです。(五山のいずれかの消し炭です。山の指定はできません。)

-

京都五山送り火の消し炭とは

- 奉納された護摩木や松の割木が8月16日の「五山送り火」当日に送り火で焚き上げられ炭になったものです。行事に関わる方々や奉納された方々による先祖供養や平和などへの祈りがこもっている貴重なものです。山によっては和紙で包み、水引きで締めて玄関先などに飾る風習があります。

-

京都五山の送り火とは

- 8月16日夜、夏の夜空にくっきりと浮かび上がる「京都五山送り火」は、京都の夏を彩る伝統行事として全国的に有名です。「五山送り火」は、「大文字送り火」、「松ケ崎妙法送り火」、「船形万燈籠送り火」、「左大文字送り火」、そして「鳥居形松明送り火」の5つです。

送り火とは、盆を締めくくる伝統行事で、迎え火によって現世に迎えた祖霊(お精霊さん)を再び浄土(死後の世界)に送るという意味があります。

現在も「送り火」は、多くの人々に支えられながら、各山の地域住民の行事として受け継がれています。京都五山送り火は、昭和58年(1983)に5つの送り火がそれぞれ京都市無形民俗文化財に登録されています。 -

-

-

広河原松上げミニ松明

- 洛北の山里、8月24日に行われる広河原の松上げで用いられる放り投げる松明をミニチュアで再現した、広河原松上げ保存会手作りのミニ松です。

※ミニ松はひも先まで含めて約15センチです。

広河原松上げ保存会のオリジナル手ぬぐいもあわせてお送りします。 -

広河原松上げとは

- 昔ながらの農村の風景が残る広河原で江戸時代からつづく「広河原松上げ」は、愛宕大明神に献燈する行事です。8月24日の夜、高さ約20メートルの「燈籠木(とろぎ)」先端の大笠へ向かって、松明を投げ入れます。大笠が燃えさかる中、燈籠木が倒されると2本の棒で火が空高くかきあげられ、周囲に火の粉が舞いあがります。

-

-

-

鞍馬火祭ミニ手松明

- 鞍馬火祭のミニ手松明です。手松明(鞍馬では「テマツ」と呼んでいます)をモデルに手作りされたもので、実際にお送りするミニ松明の大きさは35センチほどです。

写真集『鞍馬の火祭』(B5サイズ)とともにお送りします。

※写真集は2025年版を製作中です。表紙、デザイン等は変わることがあります。 -

鞍馬の火祭とは

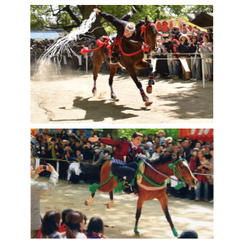

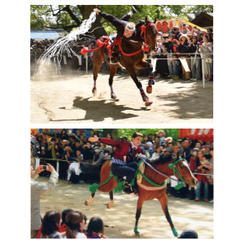

- 鞍馬の火祭は、平安時代、平将門の乱など武士の台頭により世の中が乱れていたのを危惧された朱雀天皇が御所に祀られていた由岐大明神を、御所の北方にある鞍馬の里に勧請されました。その時に村人が鴨川の葦を束ねて作った松明と篝火を焚いて御遷宮の行列を迎えたという故事に由来します。

由岐神社の例祭として10月22日に行われ、夕刻から鞍馬の里の子どもから大人までが松明を掲げて里を練り歩き、夜も更ける頃大松明で神輿に乗った神を迎えます。 -

-

-

お礼状

- 京都市文化観光資源保護財団より、返礼品とともにお礼のお手紙をお送りさせていただきます。

-

寄付控除について

- 本プロジェクトは寄附控除対象です。5,000円以上ご支援いただいた皆さまには寄付金控除証明書を送付いたします。この場合、特定公益増進法人への寄付として、確定申告の提出により税制上(所得税等)の優遇措置が受けられます。詳細は、お住まいの地域の税務署にお尋ねください。

寄付金受領証明書は、2025年11月末までに発送を予定しています。証明書の名義は、原則としてご支援時に入力された宛名と住所となります。